サービス紹介

- TOP

- ABOUT

- サービス紹介

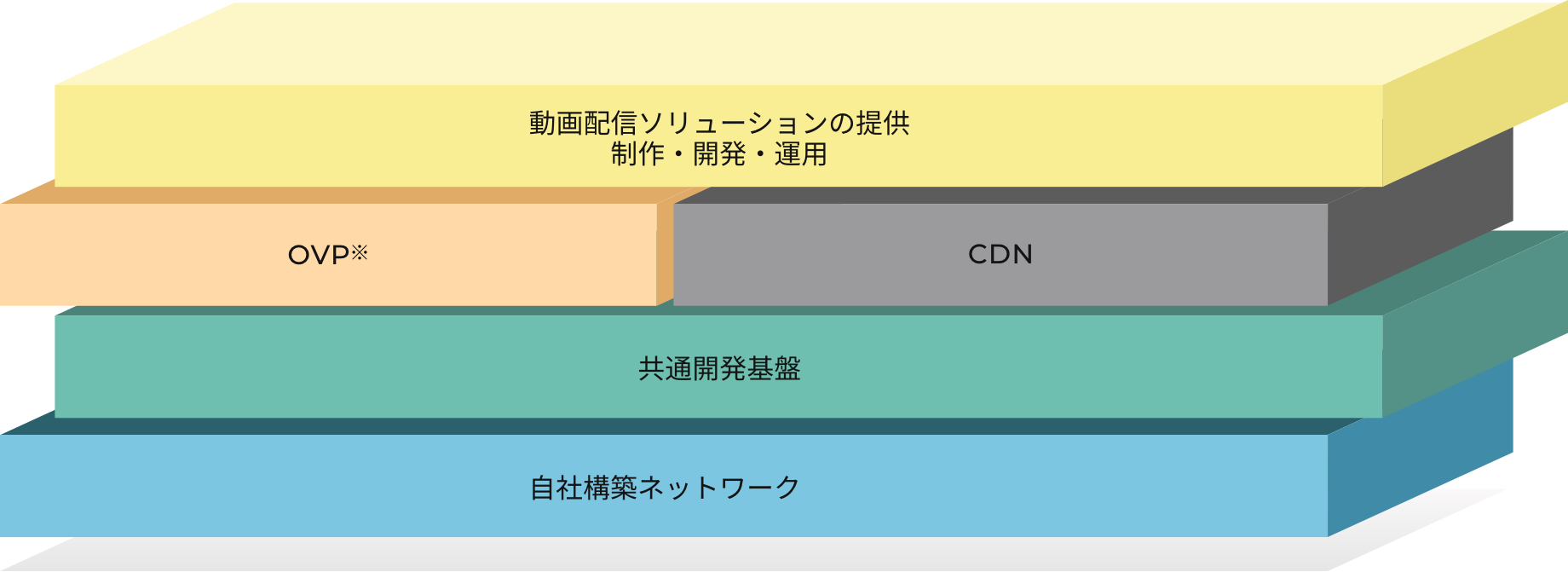

Jストリームのサービスの特徴は、

2点あります。

25年にわたる数多くの実績から得た

ノウハウをベースにサービス開発・改良

自社エンジニアが、ネットワークの

物理層から

アプリケーション層までを手掛け開発

ここではJストリームが開発する自社サービス(Web・スマホアプリ、

ネットワークサービス)について紹介します。

※OVP(Online Video Platform)

・・・Jストリームでは動画配信プラットフォーム(J-Stream Equipmedia)や動画eラーニング(ミテシル)を提供。

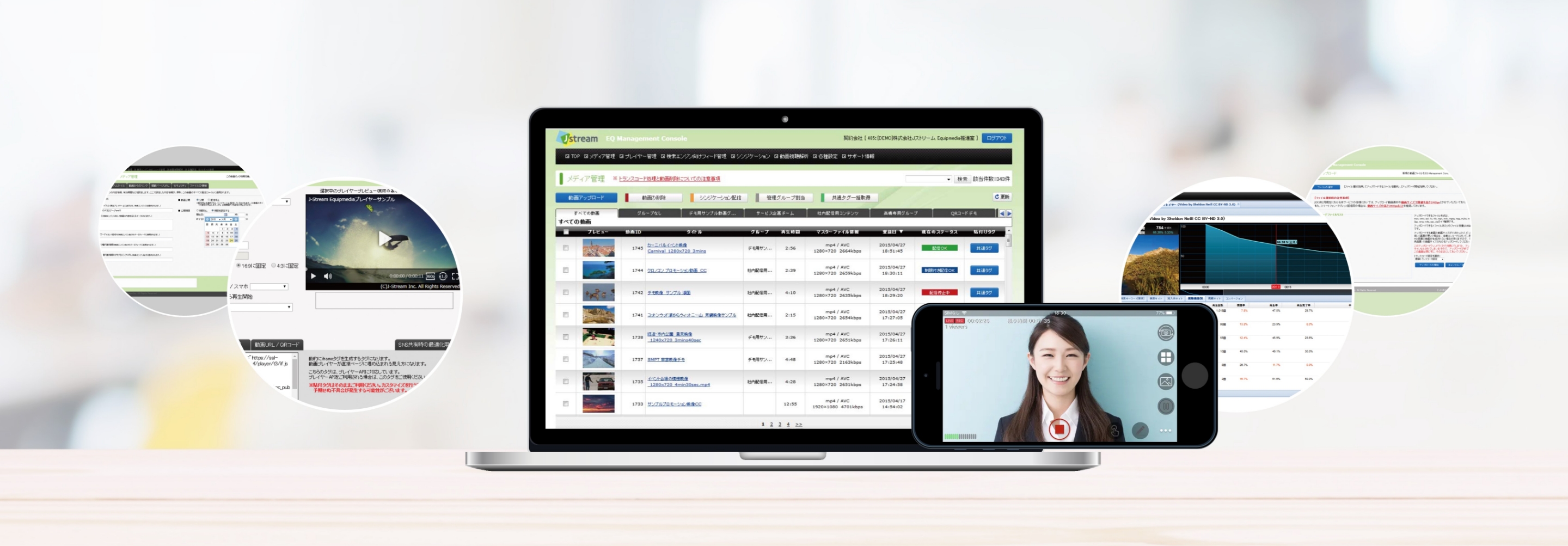

J-Stream Equipmedia (イクイップメディア)

企業における使いやすさと充実した機能を備えた動画配信プラットフォーム。導入実績は3,500アカウント以上。

動画の「管理」「配信」「効果検証」に必要な機能とワークフローをSaaS形式で一元的に提供しています。

動画マーケティングや企業プロモーション用途だけでなく、企業内の情報共有や教育・研修まで幅広く利用されています。

Equipmediaは、企業が業務の中で動画活用することを前提としたサービスのため、セキュアな配信を得意としています。

そこが広告収入で運営される一般コンシューマ向けの動画共有サイトとの1番の違いです。

会員顧客向け、パートナー企業向け、従業員向けなど、ビジネス上のステークホルダーに対して動画を使った施策を実行する場合に、必要な制御や運用を行いながら動画の管理と配信ができます。

機能:オンデマンド、ライブ、疑似ライブ、管理画面、動画内製、チャット、字幕、セキュリティ、視聴解析、広告挿入、ポータル機能、マルチデバイス、API

強みと成長性

サービス提供から10年以上、時代とともに多くの機能追加や進化を遂げてきたサービスです。

例えば、コロナ環境下では動画活用が一気に拡がり、スピード、臨場感の点からライブ配信に多くの注目が集まりました。

そこで、管理画面の簡単なボタン操作だけで、手軽にライブ配信ができる「疑似ライブ機能(疑似的なライブを行なえる機能)」を緊急で機能開発。この際には、要件定義から1.8か月程、実装自体は1か月ぐらいで実現しました。

後述する社内の共通開発基盤を手掛ける自社クラウド開発部署と連動することで開発工数を抑えて効率よく進めることを可能とし、いち早く価値をお客様に提供しています。

その他にもお客様の声をもとに生まれた機能が数多くあります。Equipmediaは、B2B向け動画プラットフォームとしては国内最大級の規模で導入実績があり、お客様の声の中に次の開発のヒントが多く含まれています。メディアやコンテンツプロバイダ、一般企業など多くの企業から幅広い使われ方をされており、様々なデータがとれます。マーケティングの観点からも、行動解析としてちゃんとログを取ることで、問題などを早めに分析できたり、どの機能がどう使われているかを分析することで、そこに集中して開発を行うことができます。なんとなくこの機能が流行っているから進めるのではなく、SLAやSLOをベースにサービス全体の健康状態をみながら考えていくことを徹底し、それらをエンジニア主導で動かせるように運営体制を作り始めています。

サービスに関わる

社員の声

テックリード

自社でフロントエンドからインフラまで担当しているので幅広い技術に触れる機会があり、自身のスキルアップには適した環境だと感じます。自社サービスのCDNと連携していることもあり、大量のデータやアクセスをさばくシステムを構築することにもやりがいを感じます。

プロダクトマネージャー

プロダクトマネージャーとして、お客様のニーズや要望を把握し、その実現に向けてプロダクトの方向性を決め、価値のあるプロダクトを生み出す、というところが面白さであり、やりがいです。様々な課題を解決していくことが求められるため、問題解決能力や推進力、クリエイティブな発想力を磨けている実感があります。

また、お客様からのフィードバックや市場調査等から、プロダクトの方向性を決定していくためのデータを収集するなど、ビジネス的な知識も身に着けていくことができます。

お客様から厳しいご意見をいただくこともありますが、プロダクトのご利用によってお客様の課題が解決されたというお声をいただくことや、継続してご利用いただけることがモチベーションとなっています。

営業

我々の競合には、半ば“売り切り”のような、カスタマーサポートを限定しているサービスもあると耳にしています。その点、弊社のEquipmediaは、営業担当や専任チームによる導入前後のサポートを特徴のひとつとしておりますので、営業職として、お客様に寄り添えている、という実感があります。

「助かりました!」というお客様の声を直接頂けると、やっぱり嬉しいですね。

利用シーン

J-Stream CDNext (シーディーネクスト)

CDNextは、Jストリームが独自に構築した国産CDN(Content Delivery Network)です。管理画面上から配信の規模や内容に応じて柔軟な配信制御が可能です。インターネットで大量のコンテンツを配信するために最適化したネットワークを活用し、Webサイトの表示遅延やサイトダウンを防止します。導入実績は1,200アカウント以上。

Jストリームでは、国内にある複数のデータセンターに自社設備としての配信環境を構築し、国内トップクラスの安定配信を自負しています。

強みと成長性

CDNをオンプレミスで運用している企業は、国内でもごく限られています。オンプレミスでのインフラ構築によるメリットは、トラブルシューティングにおいて、圧倒的な解決スピードを生み出す点です。

動画は、それ自体が高トラフィックであり、ライブ配信などではリアルタイム性も求められるため難易度の高い技術領域です。加えて、Jストリームでは、最先端案件、日本屈指の大規模な動画配信にも数多く携わり、数多くのノウハウを蓄積してきました。

米国のCDNプロバイダーが台頭するなか、安定のインフラに加え、管理画面の使いやすさや日本企業ならではのきめ細かなお客様サポートにより、多くのお客様から選ばれています。

サービスに関わる

社員の声

チーフテックリード

自社でサーバーを保有しCDNを運営している会社は、国内でも少なく、開発や運営にかかわることで学ぶところも多く面白味を感じます。

CDNを運用するには、システムの最適化や改善を行うことが求められます。自分たちが開発したシステムを改善するためのアイデアや提案を出し、ユーザーに便利な機能を提供出来たりパフォーマンス改善につながった時は、やりがいを感じます。

プロダクトオーナー

スポーツイベントなどの大規模配信から災害や事故が発生した際のアクセス増加対策として自治体に導入いただくなど、幅広い分野で多くのお客様にご利用いただいているのが「J-Stream CDNext」になります。

多種多様なお客様にご満足いただけるようなサービスを考える必要があり、そこが難しくもありますがやりがいを感じるポイントにもなっています。

当社の規模では、全ての機能を自社で開発するのではなく、初めから他の製品と連携することを念頭に置いて新機能開発することがあります。そのため、競合製品だけではなく関連するサービスの情報まで多岐にわたって情報収集するようになりました。

プリセールス

お客様へCDNextを導入するための支援を行っており、無事ローンチを迎えられた際に他には変えられない達成感があります。

CDNは大規模な視聴やアクセスが見込まれるサービスに導入されることが多いです。

規模が大きくなればなるほど緊張感や責任は大きなものになると同時に、多くの人が利用しているサービスに関われたことに大きなやりがいを感じることができます。